深化内涵,打造新时代“三全育人”新生态——广州大学环境科学与工程学院课程思政示范中心建设成果展示

环境科学与工程学院2022年7月被认定为校级课程思政示范中心,以立德树人为根本任务,坚持党的全面领导,将习近平新时代中国特色社会主义思想融入育人全过程,明确“价值塑造、知识传授、能力培养”三位一体育人目标,打造思政教育与专业教育深度融合的协同育人平台。

一、党建引领,建立课程思政建设工作体系

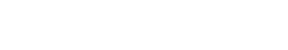

加强组织领导,成立学院党政主要负责人为组长、教学副院长和各系负责人等为成员的课程思政工作小组,形成“党委统一领导、党政齐抓共管、系部落实推进”的课程思政建设工作机制。构建“1(学院党委)+4(教工党支部)+N(课程教研室)”三级管理体系,统筹课程思政资源建设与师资提升,推进思政育人在专业教师、专业课程中的全覆盖。强化制度建设,制定《环境科学与工程学院全面推进课程思政管理办法》等系列文件,通过量化方式体现教师立德树人工作的成效。健全激励机制,鼓励教师将“课程思政”成果公开发表、开展“课程思政”的课题研究等等,对立德树人、课程思政突出贡献者给予奖励,充分调动教师开展课程思政的积极性。

图一:深入实施教师立德树人工程及书记、院长带头上课

二、全面覆盖,促进思政育人与专业课程深入融合

修订专业人才培养方案,在学科基础课程、专业核心课程、实验实践课程中构建科学合理的课程思政教学体系,全面融入习近平生态文明思想及国家生态文明建设策略。系统梳理专业课程思政建设思路,修订教学大纲,要求所有课程明确“思政映射点”,体现家国情怀、科学精神、职业伦理等思政元素。建成课程思政案例库,构建“课前点拨、课中内化、课后践行”的课内外融合育人模式,形成可推广的课程思政教学实践路径。

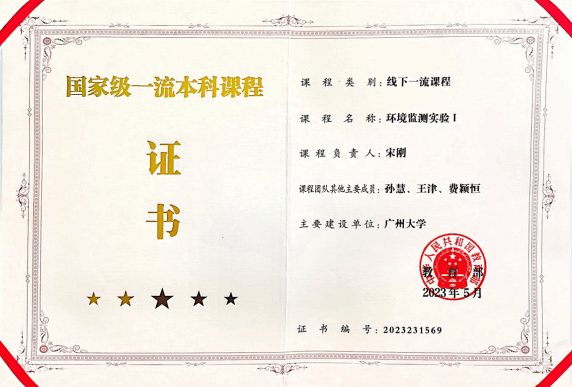

建设成果包括:核心课程《环境监测实验Ⅰ》和《水污染控制工程》获批省级课程思政改革示范项目,其中《环境监测实验I》在课程思政的助力下被认定为第二批国家级一流本科课程;环境科学专业获课程思政示范专业;四门课程上线新华网新华思政-全国高校课程思政教学资源服务平台。共建成省级课程思政示范课程和示范课堂各1门、校级课程思政示范课程22门、示范课堂3门;立项市级课程思政建设项目5项。

图二:《环境监测实验I》获评省课程思政示范项目

图三:《环境监测实验I》获评国家级一流课程

三、师资提升,做好“教师人人讲育人”

构建“内外结合、教研并重”培训体系,通过课程思政专项培训、专题讲座和激励机制,强化教师课程思政教学能力,助力教师创新课程思政实践方法。实施分层精准提升,骨干教师聚焦课程思政资源挖掘和思政教学模式探索,青年教师加强师德师风与课程思政能力学习,并通过资深教师与青年教师间“传-帮-带”做好思政教学能力的传承接力。成立课程教研室,以课程建设为根基,通过专业化教师团队培育、教学设计案例讨论、优秀案例展播课等全面提升全部教师教学能力。打造省级课程教研室3个(环境监测系列课程教研室、水污染控制工程系列课程教研室、环境生物类课程教研室);《环境影响评价》教学团队获课程思政示范团队;获课程思政优秀案例一等奖7项、二等奖14项;共有22名老师获广州大学课程思政优秀教师。

图四:强化课程思政教学能力,打造课程教研室

四、四课联动,践行“德才兼备、家国情怀”育人目标

通过课程、实践、思政、第二课堂“四课联动”浸润式教育模式,强化学生生态文明素养和职业使命感。与沥滘净水厂、海珠湿地等企事业单位共建实习实践基地,在蓝天、碧水、净土中沉浸式感受“美丽中国”“健康中国”的魅力,深刻领悟生态文明建设的意义与内涵。打造“环保思政”特色品牌,成立“青柏”生态文明宣讲团,定期组织师生到江古山村,面向村民、学生开展习近平生态文明思想宣讲活动,在课堂中传播习近平生态文明思想,讲好生态文明课程思政,将生态文明、绿色环保的理念根植在祖国的大地上。思政育人实效落实于学生综合素质提升,在“德才兼备、家国情怀”育人目标的引领下,我院多个班级获“优良学风标兵班”称号,韩沐恩获“全国优秀党员标兵”称号。王语湘、谢梓霏获全国大学生创新年会优秀论文奖、王雅萱、曾旋获评广州大学“十佳学生”等称号。

图五:“青柏”生态文明宣讲团受到多方主流媒体报道

图六:学生“立德树人”成果

五、未来规划

持续深化课程思政内涵,进一步强化“全员、全过程、全方位”育人机制。加强顶层设计,以数智赋能,创新课程思政教学体系和教学方法,打造课程思政优质品牌。拓展育人共同体,通过跨院校交流合作形成区域课程思政联盟,校企协同共建工匠精神实践基地,探索新时代“三全育人”新生态。

内容来源:广州大学

关键词:课程思政建设,课程思政示范中心