四川大学国家教学成果奖:面向生物质利用国家战略需求的 轻化工程本科教育改革与实践

成果简介:

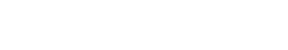

工科专业“新工科”建设普遍面临的难点是,如何既满足新一轮科技革命与产业变革的需要,又兼顾行业持续发展的当前需求。传统“轻化工程”本科专业主要包含制革工程、制浆造纸工程等人才培养方向,其共同特征是生物质资源的转化利用。随着人类对二氧化碳排放问题的关注,利用生物质替代化石资源正成为重要的科技前沿方向,孕育出生物质材料、生物质化学品、生物质能源等新兴产业。根据生物质科技发展趋势及产业转型升级的需要,面向国家重大需求,本成果创新了轻化工程专业人才培养新模式,形成了人才培养新局面,在“新工科”建设理论与实践探索上取得突破。

本成果通过对轻化工程专业教改理论、实现途径进行系统研究,明晰了教学改革需要遵循的原则及重点发力方向;基于生物质资源化利用的共性科学原理,遵循传承与创新有机结合的理念,进行课程体系的重构,解决满足当前需要和适应未来发展之间的矛盾;通过创建我国第一个名师领衔的“生物质科学与工程”新工科创新实验班、将信息技术、数字技术全面融入教学过程,提升学生面向新一轮科技革命与产业变革的创新能力;通过引导学生参与生物质利用重大科技平台建设,建立“海外实训基地”,组织“国际交流营”,邀请全球知名大学的院士、教授为本科生开设通识课程和前沿科技课程,激发学生面向国家重大需求的责任担当,培育学生的国际视野和全球情怀。

成果的应用使学生的知识结构实现了从面向行业需求到立足行业、面向国家重大需求的转变;从传统工程师到适应未来数字工厂及工业互联网协同创新模式的转变。教改后,升研学生的85%前往清华、北大、浙大等一流高校或留在川大继续在生物质科学领域深造;就业学生39%进入生物质新兴产业;进入传统行业的学生成为龙头企业的争夺对象。十年教改工作也促进了教师队伍结构优化,本科教育的基础地位深入人心,院士、长江学者成为承担本科生课程、领衔教改项目的中坚力量。成果被相关高校广泛采用,产生了示范和引领作用。

成果解决教学问题的方法

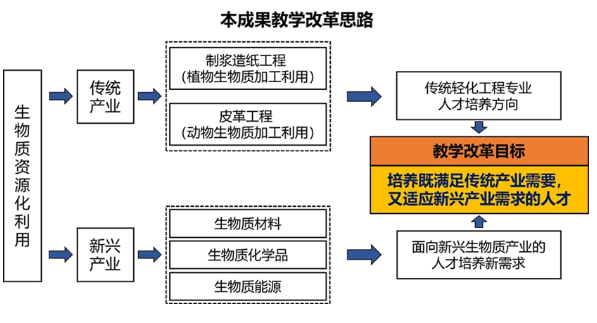

诠释教改理论,明晰“新工科”建设实现途径。

通过抽样调查、系列专题研讨,明确了“传承与变革融合,传统与创新互鉴,模式与交叉协同,情怀与视野提升”是轻化工程专业教改工作的基本遵循。其主要内涵包括:教学体系既要适应新兴产业发展的需要,又能更好地支撑传统产业的持续发展;传统知识与前沿理论融会贯通、互为借鉴、相互促进;通过教学模式改革、学科交叉融合,强化学生的创新能力;培育学生面向国家重大需求的责任担当、应用生物质科技促进人类与地球和谐共生的全球意识。

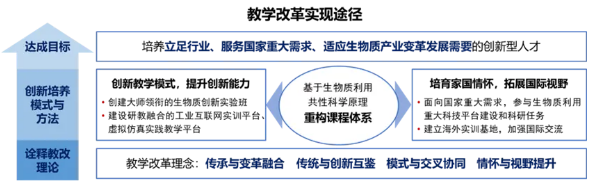

重构课程体系,兼顾传承与发展。

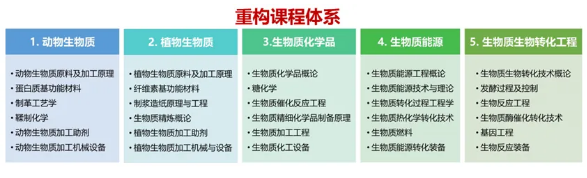

根据理论研究结果,基于生物质资源化利用的共性科学原理,遵循继承与创新有机结合的理念,进行课程体系的重构。设置了《生物质科学与工程概论》《生物质过程工程》等专业核心课程,培养学生厚积薄发的创新能力;将制革工程、制浆造纸工程等传统专业课程体系改革为由30门选修课程构成、根据志向选修的动物生物质加工利用、植物生物质加工利用、生物质化学品、生物质生物转化工程、生物质能源等5个知识模块,使培养的学生既能适应未来生物质利用产业发展的需要,又能兼顾传统行业持续发展的需求。

创新教学模式,提升创新能力。

创建了我国第一个名师领衔的“生物质科学与工程”新工科创新实验班,使学生在掌握传统专业知识的同时,通过在不同类型实验室轮训,着力培养学生在生物质材料、生物质化学品等专业前沿方向的科研创新能力;创建了我国第一个研教融合的“生态皮革工业互联网研究中心”及虚拟仿真实践教学平台,建设了2门虚拟仿真实验教学省级精品课程,将信息技术、数字技术融入教学过程。通过教学模式创新、与前沿科技交叉,激发学生的学习兴趣,提升学生面向新一轮科技革命与产业变革的创新能力。

拓展学术视野,强化使命担当。

通过大一《新生研讨课》等,向学生系统讲解生物质科技与二氧化碳减排、化石资源替代等国家重大战略需求的关系,并将学生的科研训练、毕业论文与本专业牵头建设的以生物质利用为核心的“天府永兴实验室资源碳中和技术部”的重大任务相结合,激发学生面向国家重大需求的责任担当和家国情怀;在澳大利亚、罗马尼亚、泰国建设“海外实训基地”,选派学生(68名)前往参加项目制学习,组织“国际交流营”,接受不同国家的学生(70名)到校交流,邀请全球知名大学的院士、教授(52位)为本科生开设生物质通识课程和前沿科技课程,培育学生的国际视野和全球意识。

成果的推广应用效果

·学生知识结构优化。实现知识结构从面向行业需求到面向科技前沿、产业变革及国家重大需求的转变。

从传统工程师到适应未来数字工厂及工业互联网协同创新模式的转变。成果实践检验期,毕业生在生物质领域深造、工作的比例由37%增加到95%,深造率由22%提高到54%;首批创新班毕业生有7人前往清华、北大、浙大等一流高校深造;就业学生39%进入生物质新兴产业,58%成为传统产业龙头企业的中坚力量。本科生发表论文215篇,其中SCI论文65篇;455人参加172项国家和省级大学生创新创业训练计划项目;获校级以上科创竞赛奖65项。

· 十年教改促进教师队伍结构优化,本科教育基础地位深入人心。

引进生物质科学及相关领域教师32人(占教师数48%);教学相长,师生共进,成果实践期培育了6名长江学者和国家“四青”人才。承担国家和省级教改项目9项,发表教改论文18篇,出版/再版《天然高分子材料》等教材18本,建设国家级一流本科课程4门、省级一流本科课程13门。石碧院士承担了2门本科课程、3项国家和省级教改项目,在《高等工程教育研究》发表系列“新工科”建设教改论文;长江学者林炜教授牵头建设了研教融合的工业互联网研究中心及虚拟仿真实践教学平台。

· 教改理念在我国相关高校形成共识,“生物质科学与工程”创新实验班示范作用突出。

根据本成果,教指委修订了《轻工类专业教学质量国家标准》,增加了“加快专业内涵建设和升级改革工作,应对新一轮科技革命和轻工产业变革的挑战”等原则性内容。成果对“生物质科学与工程”新农科专业(2020年)、“生物质能源与材料”轻工类新工科专业(2021年)的诞生产生了引领作用。2020年以来,天津科技大学、陕西科技大学等多所高校开设了“生物质能源与材料”新专业或在轻化工程专业增设了生物质前沿知识模块课程。创设的专业虚拟仿真实验教学课程被相关高校广泛采用,已服务6300余人次在线学习。

· 教学改革的示范作用引起广泛关注。

成果入选教育部《首批新工科研究与实践项目新闻宣传和案例集》;在2018年教育部新工科研究与实践教改项目进展报告会上,本成果被遴选为“大会交流报告”;在2020中国高等工程教育论坛上,应邀做“传统工科专业的新工科改革探索与实践”大会报告。教改理念和实践经验对推动“新工科”建设产生了积极影响;成果的教学科研相互促进特色引发关注。

内容来源:四川大学e教务

关键词:教学成果奖,创新教学模式,人才培养