“双高计划”建设优秀案例:坚持“五合五创”,赋能现代化工产业体系建设

湖南化工职业技术学院根植化工办学64年,坚持走强化精化、产教融合、合作育人、铸就品牌的内涵式发展道路,瞄准现代化工产业发展需求,通过“五合五创”举措,推进化工类专业集群高质量发展,培养现代化建设急需的高素质化工技术技能人才,精准服务现代化工产业体系建设。

一、契合产业需求,创筑化工专业集群体系

(一)聚焦化工特色,衔接构建专业集群

瞄准湖南化工千亿级支柱产业集群、长株潭衡“中国制造2025”试点示范城市群、“三高四新”战略发展,对接长三角、珠三角及国家“一带一路”对复合型化工技术技能人才需求,学校不断深化产教融合、政校行企合作,提升服务化工产业绿色转型升级的能力和水平。专业设置纵向延伸至新材料、高端精细化学品、生物医药等高端产业,横向拓展至装备智能制造、自动控制、人工智能等产业高端,构建了以绿色制造、生物医药、人工智能、新型装备制造等特色产业和战略性新兴产业且具有化工特色的“四主三支撑”专业集群。专业(群)覆盖化工全产业链的核心环节,支撑绿色化工智能制造、化工医药新材料、装备制造业迈向全球产业中高端。

(二)紧贴产业需求,动态调整专业布局

化工是国民经济基础产业和支柱产业,在国民经济中占有重要地位,但我国化工产业“低端拥挤,高端缺乏”的产业结构性矛盾十分突出。从化工产业发展趋势来看,未来我国化工行业将更加注重行业结构层次高端布局,大力开拓化工新材料、专用化学品、医药材料、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端战略性产业。绿色低碳、技术创新、高端材料将成为化工行业高质量发展新动能。从湖南化工产业布局来看,化工产业是湖南先进制造业的重要组成部分,是湖南省支柱产业。“十四五”时期,湖南将构建“湘北石油化工、湘中精细化工、湘南盐氟化工”产业布局,面向国际国内市场,提升湖南省在化工产业发展格局中的地位,推动化工新材料精细化、高端化、智能化发展,打造国内领先的化工新材料产业基地。对接产业需求,学校建立了基于专业群的专业动态调整机制。通过建立人才需求分析机制,研究人才需求分析报告,修订人才培养方案,调整课程体系,更新课程内容,实现专业群动态调整,保障专业群人才培养规格与行业发展同频共振。

二、迎合产业发展,创建化工职教本科层次专业

(一)呼应现代化工发展,培养高层次复合型技术技能人才

随着现代化工数字化转型进入智能制造时代,新能源、新材料、高端精细化学品等新兴产业领域人才需求呈现出学历层次上移、多岗位技术集成等特点,对围绕以本科专业为主体的化工智能操作控制、化工精益与敏捷生产流程再造、危化品生产安全管理与风险防控、中小微化工企业产品技术升级改造专业集群发展提出了新要求。稳步发展化工职业本科教育,加大化工类复合型技术技能人才培养规模,有利于完善研发人才层级梯队,有助于依托人才优势优化产业结构与产品布局,增强化工产业发展能力和提升产业发展水平,实现湖南化工产业高位精进。培养宽口径、厚基础、能创新,具有较强环保意识,能推进生态治理的本科层次化工复合型技术技能人才将备受欢迎,化工职业教育层次高移势在必行。

(二)依托学校优势特色,对标对表分批创建职业本科专业

紧跟化工职业教育层次高移的需求,对标职业本科学校和专业设置标准,依托学校优势专业,学校党委制定了拟分批申办职业本科专业,力争到“十四五”末,全日制本科招生专业数达15个左右的战略部署,并积极推进。一是启动了首批拟申办本科专业6个,其中,应用化工技术、高分子材料智能制造技术、分析检验技术为国家“双高计划”建设专业群内专业,化工装备技术是湖南省一流特色专业群牵头专业。二是申报新征900亩土地,其中,第一批征地310亩已通过株洲市专题协调会明确纳入规划用地,正在申报审批中。“十四五”基本建设规划将新增教学、实训大楼面积15万㎡以上,能较好满足升格本科职业技术大学办学所需。三是修改了高层次人才引进办法,加大了高层次人才引进力度。现有正高职称32人、博士12人,引进行业龙头企业领军人才5人。

三、融合产教变革,创新校企合作模式

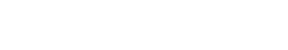

(一)夯实基础,构建“123”产教融合平台

重点打造1个国家级职教集团—湖南化工职业教育集团,2个产教联盟—化工生产技术联盟和智能控制与制造专业联盟,3个产业学院—无机硅化物新材料产业学院、智能制造产业学院和现代美妆与新材料产业学院,如图1所示。

(二)创新手段,推进多路径校企双元育人

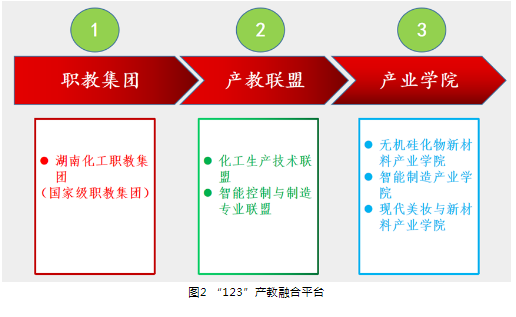

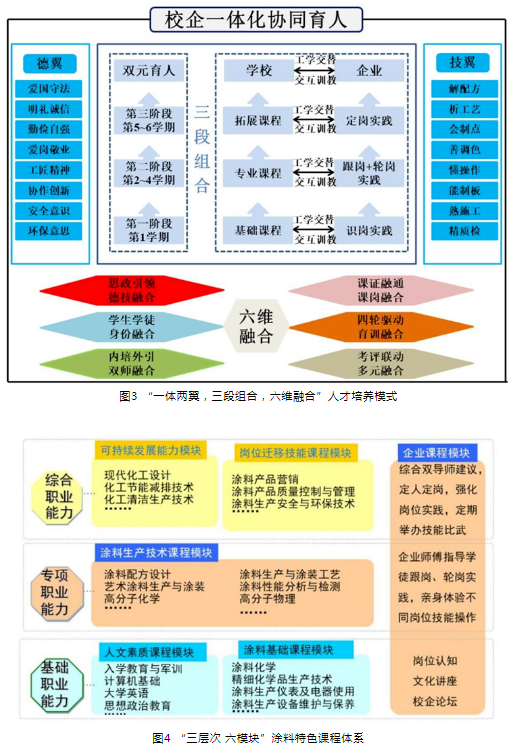

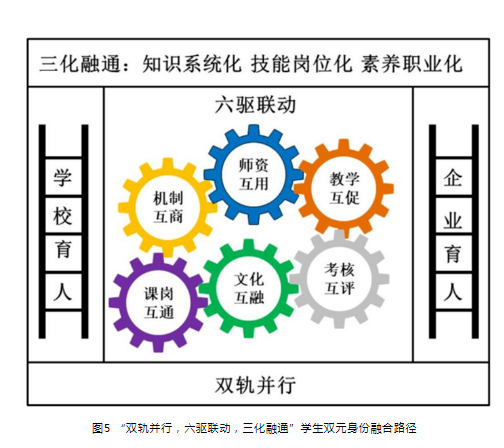

1.试点现代学徒制。学校和长沙紫荆花于2017年开始现代学徒制试点,形成了较为完善的人才培养方案及模式。通过建构“一体两翼,三段组合,六维融合”人才培养模式(见图2),解决了涂料人才培养与岗位实际工作脱节的问题;打造“三层次 六模块”涂料特色课程体系,解决了“课岗脱节,内容枯燥”的问题(见图3);构筑“双轨并行,六驱联动,三化融通”学生学徒双元身份融合路径,解决了“学生”与“员工”双重身份分离的问题(见图4)。

2.岗课赛证综合育人。学校2019年获得1+X污水处理职业技能等级证书制度试点资格,完成了年度试点工作任务,43名应用化工技术和工业分析技术专业学生取得了X证书。依托国家开放大学石油化工学院和优质企业资源(见图5),在多个专业领域共同开发职业技能等级标准。打破学院、院系和专业壁垒,跨院系组建专业群,跨专业组建课程群,成立职业技能等级证书认证中心,统筹教学组织与实施。建设学分银行,探索化工类专业学生学习成果的认定、积累和转换办法。按照“修订书证融通的专业(群)人才培养模式、打造专兼结合高水平师资团队、完善专业群实训基地、建设立体化课程资源、建立多元化考核评价体系”五位一体的工作思路,稳步推进试点工作。

3.推进组合式订单培养。学校结合合作培养单位个性化要求和生源特点,采取了“量身定制 送教入企”组合式订单培养模式,制订了“分层分类、定位精准”的人才培养方案,构建了“模块化、菜单式”课程体系,推行弹性学制,创新了“班级建在企业(园区)、线上线下相结合”教学组织模式,形成了校企协同“双元驱动、共组共育”保障机制。

四、整合产业资源,创优人才培养体系

应对化工产业升级和技术变革,培养适合现代化工产业体系的高层次复合型技术技能人才,学校积极整合化工产业资源,实施“三共三造”策略,推进“三教改革”,创优化工人才培养体系。

(一)校企共培,打造高水平师资队伍

一是建立健全“双师”素质培养工作机制,制订《湖南化工职业技术学院“双师素质”教师管理办法(试行)》等管理办法,与合作企业联合建设企业教师流动工作站、专业教师师资培训基地等,组织专业教师深入企业生产一线,通过访问工程师等实践岗位锻炼、参与企业技术攻关项目等,不断提升“双师”水平。二是深化实施教学能力提升工程,以“赛训研改融合”工作机制引导教师主动参与专业建设、课程建设等工作,多措并举提高教师教育教学能力和专业实践能力。立项国家级教师教学创新团队1个、省级专业教学团队4个、全国石化行业优秀教学团队2个。获教学能力比赛国赛一等奖4项、二等奖10项、三等奖3项,全国排名第5、湖南省第1。

(二)校企共研,构造高质量资源体系

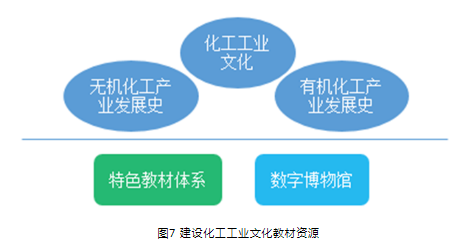

1.对接产业文化,厚植教材/资源内容的特色性。以教材/资源建设为抓手,校企联合挖掘化工产业发展史、化工工业文化等化工行业文化内涵,把化工工业文化融入专业教材内容、配套资源,形成新生入学教育、基础课、专业课等不同课程性质全覆盖的特色教材体系(见图7)。

2.对接岗位/工艺,增强教材/资源内容的先进性。与万华化学、巴陵石化、湖南海利等化工行业领先企业合作,精准对接典型化工园区/企业的产品/技术水平,园区“循环发展、智能制造、绿色低碳、安全环保”发展要求,系统重构和优化满足不同企业技术水平要求、兼顾主流技术工艺与前沿尖端技术工艺的专业教材及模块化教学资源内容体系,建设“三库三中心”数字化教学资源平台,实现教材内容与典型产品全面对接,深植以安全环保理念为特色的行业职业素养(见图8)。

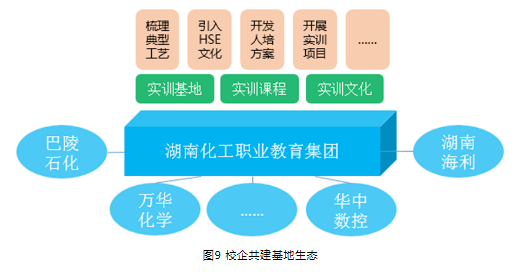

(三)校企共建,建造高标准实训基地

1.校企共建打造基地建设新模式。与万华化学、华中数控等行业领先企业联合,创新共建共享模式,共聚校企优势,合作建设“实训基地、实训课程、实训文化”,通过梳理规模以上化工企业典型工艺,结合专业人才培养目标要求,融合企业HSE文化与课程思政,确保实训项目支撑学生专业技能培养与企业生产要求的无缝对接,实现育人与育才相统一(见图9)。

2.虚实联动创新实训形式新生态。针对化工工艺难呈现、化工参数难确定、化工操作难控制、化工生产难监管等化工企业的典型特点和在校学生、生产现场管理人员及安全教育实训中的痛点和难点,坚持“产教融合 数智赋能”的建设理念,将虚拟现实和人工智能等新一代信息技术与实训教学深度融合,打造化工数字实训中心,形成了“模拟工艺+虚拟设备”的“虚拟操作”建设模式、“模拟工艺+真实设备”的“虚物实操”建设模式、“真实工艺+真实设备”的实物实操建设模式,满足产教研训创五位一体需求(见图10)。

五、联合企业园区,创智服务发展能力

对接化工行业产业升级带来企业职工转岗、轮岗、晋升需求,学校与园区、企业联合,提质“一体两翼”社会服务体系,提升服务社会发展能力。

(一)“一体”:聚焦技能培训,构建职业技术培训综合体

1.联合建立园区大学。依托湖南化工职教集团,对接长沙循环经济工业园、岳阳绿色化工产业园(精细化工基地)等产业园,联合建立园区大学,形成技术技能人才创新思维和创业能力培养体系、开发行业领域认可的技术技能标准,建设基于慕课的行业大规模在线培训平台。试点学分银行,在继续教育课程认证、学分积累和转换进行探索,开展职工继续教育,为职工终身学习服务。

2.办好国家开放大学石油和化工学院湖南分院。与湖南海利化工股份有限公司合作,加强化工行业终身教育体系建设,推进学历教育与非学历教育有机结合,获得更多的化工企业支持并参与共建共享。

3.建设社区学院。政、校、社合作共建以学历继续教育、非学历继续教育和社会生活教育为一体的综合性社区学院,紧跟居民需求开发社区教育课程资源,并定时组织公益性科普、文化类、健康类等讲座,形成多层次、多功能、多类型、多规格的办学格局。

(二)“左翼”:发力科技服务,打造高效率成果转化平台

1.完善科研制度,增强科研能力。完善学校应用技术研发与服务团队建设与管理办法,严格团队立项、过程管理及成果验收,确保科研创新团队资助计划项目有序、扎实推进。

2.优化机制建设,激发成果转化。建立以创新价值、能力、贡献为导向的职称评审制度和绩效分配制度,保障教师实施科技成果转化的利益,设立职称分类制度,赋予科技成果转化工作以恰当地位,激发科技人员科技创新和成果转化的潜力和积极性。

3.成立转化平台,提升转化效率。依托湖南化工职教集团、化工生产技术专业联盟,推动产业创新发展,以“石化中小企业科技创新服务平台”为基础,组建中小微企业应用技术成果转移转化服务平台,创新、拓宽校企科研合作渠道,持续为湖南中小微化工企业提供设备设计、制造、维护、改造等方面的技术咨询与产品、工艺的研发与升级,加快科技成果转化。

(三)“右翼”:着力决策咨询,建设高水平特色专业智库

1.坚持精准定位,建设特色智库。在聚焦国家、地区战略基础上,整合学校在职业教育和化工行业的综合优势,把学校特色属性与智库属性有机结合起来,同时积极汲取楚怡职业教育精神,从职业教育和化工行业两个方面,明确智库开展个性化特色服务的功能定位,成立了课程发展中心、湖南省职业教育大数据分析与研究中心和高教研究室,并制定差异化发展路径,完善相关机制建设。

2.倡导人才先行,打造专业团队。围绕智库特色,突破学校内部专业和院系壁垒,以研究课题组建跨专业研究团队,以项目制的方式设置、承接研究课题,前瞻性地打造优秀决策咨询人才的“蓄水池”,培养一批适应新时代发展的复合型研究团队和智库人才梯队。同时,加强与各级政府、企业和社会组织的协同合作,组建跨部门研究团队,形成一个专职兼职结合、校内校外结合、核心团队和边缘团队结合的智库人才培养平台。

3.优化运行机制,催生高水平成果。从职称晋升、绩效分配等方面构建有效的激励机制,鼓励智库专家团队以化工专业优势为突破口,以化工新材料为引领,加快创新成果向现实生产力转化,突出“高精尖缺”导向,勇闯创新无人区,打造智库品牌。 结语:现代化工产业布局及结构调整、产业升级与创新发展、绿色发展与生态建设,对职业教育布局、专业结构优化和人才培养层次提出了新要求。优化化工职业教育布局,探索本科层次职业教育办学路径,加快构建现代职业教育体系,培养紧密对接湖南省现代化工产业发展的高层次复合型技术技能人才,弥补湖南化工产业中高端人才培养短板,助力打造湖南职教高地,更好地服务湖南“三高四新”战略,在全省“一盘棋”中彰显化院价值、贡献化院力量,是化院人的使命担当。学校将以学习贯彻党的二十大精神为强大动力,深入推进服务现代化工产业体系建设,为奋力建设现代化新湖南提供高层次技术技能人才支撑接续奋斗。

内容来源:湖南化工职业技术学院

关键词:双高建设,双高专业建设群,打造高水平专业群