“双高”盘点丨实施“产教同频、园院协同”高水平专业群建设新模式

数字化技术应用推动制造业升级,生产变革引起生产过程扁平化,工作岗位复合程度增加,针对单一专业人才岗位能力与产业需求不匹配、校企合作机制不健全、教学资源保障不力等问题,学校强化政策保障制度建设,创新适应产业、动态调整的专业群建设机制,实施专业升级和数字化改造,形成适应交叉岗位职业能力的纵向进阶、横向融通课程体系,探索实施了“产教同频、园院协同”高水平专业群复合型技术技能人才培养模式,提升专业群服务产业综合能力。

构建“产教同频、园院协同”专业群人才培养模式

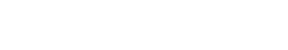

立足装备制造产业领域,适应产业数字化改造需求,对接岗位群职业能力变化,按专业基础相通、技术领域相近原则,以交叉岗位群共通职业知识为组群逻辑,实现专业群与区域装备制造产业链升级相对接、专业数字化升级与产业技术发展相对接、专业人才培养目标与产业岗位职业能力需求相对接。耦合政行企校多方资源,创新建设“两园”(烟职京航科技园和大学生创业园)、“两院”(产业学院和烟台工匠学院)育人载体,以政府统筹,分管共用方式落实多载体协同育人,实现资源共建、人才共育、成果共享,突破产教融合瓶颈。优化专业群内资源配置,建成纵向进阶、横向融通的专业群课程体系,提升人才培养目标与产业岗位职业能力的契合度。

“产教同频、园院协同”专业群人才培养模式

构建纵向进阶、横向贯通的课程体系

聚焦交叉岗位人才职业能力需求,对接产业结构、资源技术,根据区域产业群技术升级需要,实施专业数字化改造。在宽平台、厚基础的目标下,融合工业互联、人工智能等新技术,夯实数字技术技能基础。结合物联网等技术应用,打破传统学科课程体系,以生产活动为单元,构建项目化“纵向进阶、横向融通”课程体系。

如模具设计与制造专业群遵循“基本项目向综合项目渐进,单一技能向复合技能提升”原则,以《电工电子技术》等通识课程建立平台共享课程,融合模具设计与制造类新技术建成《模具设计与制造单元安装与调试》等专业核心课程,按“设计—生产—运行—维护”流程建立群内专业关联性,融入区域大数据管理等技术,建成《工业大数据技术应用》等拓展互选课程,实现专业间相互渗透、相互融通,提高学生多岗位适应性。

纵向进阶、横向融通专业群课程体系

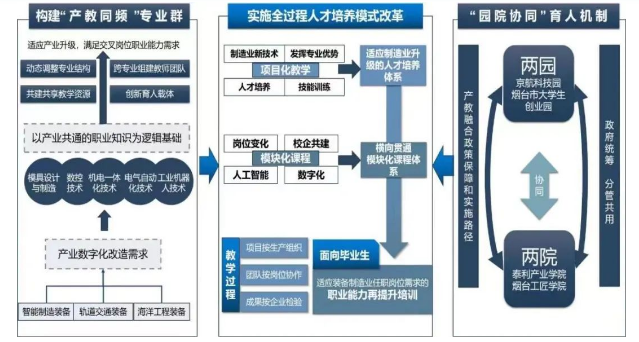

搭建“园院协同”产教融合育人平台

强化政府主导作用,推动组建“烟台市职业教育校企合作指导委员会”,开通“烟台市校地校企合作信息平台”等3个平台。推动出台《烟台市校企合作体制机制建设实施方案》等文件,明确了产教融合项目、校企人员双向流动等要求,近10万学生受益。建立政策对接机制,形成《烟台职业学院办学体制机制创新与校企合作制度建设工作方案》等8项制度。

以项目实施推动平台协作,深化人才培养模式改革,以技术服务、人力保障反哺企业发展,破解产教融合瓶颈。与市总工会合作成立“烟台工匠学院”,聘任名匠导师,形成五级工匠人才培育路径;以职业发展为导向,开发53个交叉岗位能力培训项目,服务毕业生能力提升,完善在校生、毕业生闭环式培养、培训体系。建立泰利产业学院,引入德国手工业行会等15个教学项目,校企联合育人。依托“热冲压智能装备应用”等省级协同创新中心,与北京航空航天大学合作组建烟职京航科技园,参与科技攻关等项目,培养技能精英。建成烟台市大学生创业园,开展创新创业成果孵化,形成“多元网络型”创业教育体系。

专业群“园院协同”育人机制及实施

收获成效

促进了专业群服务产业能力的提升

对接新技术、新工艺和新规范,以“互联网+”“数字化+”实施专业升级,提高了专业群与产业契合度。将行业标准、职业标准、职业技能等级内容融入教学内容,形成模块化、进阶式、柔性化课程体系,人才培养适应性显著提高。建成1个国家双高计划高水平专业群、5个省级高水平专业群,省级以上重点建设专业24个,各类创新科研平台20余个,在专业课程建设、师资队伍建设等方面获得省级以上项目180项,省赛、国赛获奖161项,位居全省前列,立项。

提高了专业群的可持续性发展能力

搭建创业园,以研发中心为引领,赋能产业升级和技术改造,形成校企同频发展。建成3个省级创新中心等平台,以烟台工匠学院完善产业服务体系,提升专业群服务产业的有效性和持续性。实施“产教同频、园院协同”高水平专业群建设理论探索与实践,成效显著,获得山东省职业教育教学成果特等奖,为指导专业群更好地服务区域产业,培养更多的高素质复合型技术技能人才提供示范借鉴。

内容来源:烟台职业学院

关键词:双高建设,双高专业建设群,打造高水平专业群